Orte des Historismus

Wiesbaden ist ganz Stadt des 19. Jahrhunderts. Diese einmalige Entwicklung beruht auf der Tatsache, dass sich die heutige hessische Landeshauptstadt im Laufe dieses Jahrhunderts von einer bescheidenen Kleinstadt mit 2.500 Einwohnern im Jahr 1800 zu einer Großstadt mit 100.000 Einwohnern im Jahr 1905 gemausert hat.

Das ungewöhnliche Wachstum im 19. Jahrhundert war mit einer stürmischen Bautätigkeit verbunden. Es ist dem erstaunlichen Formenwandel und der Stilvielfalt des Historismus zu verdanken, dass diese Entwicklung nicht in einer monotonen Massenbauweise mündete, was bei schnell benötigtem Wohnraum rasch die Folge sein kann.

Wiesbaden hat sich natürlich im Laufe der letzten 100 Jahre weiterentwickelt und zeigt heute in der Stadt auch die architektonische Formensprache des 20. Jahrhunderts. Dennoch, da die Stadt mit Glück nur relativ gering beschädigt den Zweiten Weltkrieg überstanden hat, präsentiert sie sich heute als bedeutendstes "Stadtdenkmal des Historismus in Deutschland" (Professor Gottfried Kiesow).

Dies hat die Stadtverordnetenversammlung und den Magistrat bewogen, sich um eine Eintragung in die Unesco-Liste des kulturellen Welterbes zu bemühen.

Mit einem "Jahr des Historismus" wurde 2007 mit zahlreichen Veranstaltungen auf die architektonische Bedeutung der Stadt hingewiesen. In diesem Jahr bewarb sich die Stadt um die Aufnahme in die Unesco-Weltkulturliste.

Orte des Historismus

Im Rahmen der Bewerbung um die Aufnahme in die Unesco-Weltkulturliste entstand ein Überblick über die Orte der Stadt, die Sinnbild des Historismus sind. Dies können einzelne Gebäude ebenso wie ganze Straßenzüge sein. Das Projekt „Vor Ort - 100 Orte des Historismus in Wiesbaden, die Sie kennen sollten", richtet den Fokus auf die Stadtgestalt und ihre Bauwerke. Federführend war das Projektbüro Stadtmuseum. Die Orte werden in Bild und Wort vorgestellt.

Villen

Beethovenstraße 10

Die Villa in der Beethovenstraße 10 ist in neoklassizistischen Formen gestaltet, verbunden mit Elementen des Jugendstils.

Der Architekt Paul Dietzsch aus Essen entwarf die Villa entsprechend des Repräsentationsbedürfnisses des Bauherrn Heinrich Kirchhoff.

Bierstadter Straße 14

Bei dem Bau Bierstadter Straße 14 handelt es sich um eine schlossähnliche Villa, die der Architekt Alfred Schellenberg in den Jahren 1876-78 in den Formen des Strengen Historismus erbaute. Die Hauptfassade zeigt nach Westen zur Rosenstraße. Schellenberg wandte sich von der gängigen Symmetrie des Klassizismus und des Romantischen Historismus ab und versetzte stattdessen die Loggia der Villa seitlich nach Süden. In der Formgebung orientierte er sich diskret an der italienischen Hochrenaissance.

Seit 1975 ist die Villa Bierstadter Straße 14 Sitz der Privatschule Dr. Obermayr; nur wenige Räume sind noch original ausgestattet.

Die Villa wurde 2024 abgerissen.

Bierstadter Straße 15

Im Jahr 1909 erbaute der Architekt Karl Köhler die Villa Bierstadter Straße 15 für eigene Zwecke im Stil des Neoklassizismus, der sich vielfach in den Bauten des Ersten Weltkrieges wieder fand. Entgegen der eigentlichen Gepflogenheit des Klassizismus, hob Köhler das Dach der Villa hervor, indem er ein Mansarddach schuf.

Das Gebäude ist Sitz der Hauptverwaltung der Privatschule Dr. Obermayr.

Schöne Aussicht 7

Im Sommer 1883 arbeitete Brahms in einer Wiesbadener Villa in der damaligen Geisbergstraße 19 seine „Wiesbadener Symphonie" aus, die 3. Symphonie F-Dur (op. 90).

Brahms' Wiesbaden-Aufenthalt ist durch seine Freundschaft mit der Familie Beckerath zustande gekommen, die ihn zunächst auf ihr Weingut nach Rüdesheim einlud. Nach einer gemeinsamen Wanderung in den Schweizer Alpen und jahrelangem Briefkontakt kam Brahms schließlich 1883 zurück in den Rheingau. Laura von Beckenrath fand für den Komponisten eine Unterkunft in der Geisbergstraße 19 (heute Schöne Aussicht 7). In absoluter Ruhe und mit Spaziermöglichkeiten ab Haustür, konnte Brahms dort ungestört komponieren. Auf seinen Wanderungen auf den Neroberg und in den Taunus entfalteten sich seine Kompositionen nahezu bis zur Vollendung; er brachte die Werke anschließend fast ohne Korrekturen zu Papier.

Brahms Werk aus seiner Wiesbadener Zeit wurde am 2. Dezember 1883 in Wien mit den Wiener Symphonikern unter Hans Richter uraufgeführt.

Dambachtal 20

Die Villa im Dambachtal 20 war das Wohnhaus von Friedrich Werz, der - ersichtlich an dem Gebäude - den Jugendstil schätzte. Er baute die Villa im Jahr 1905.

Gustav-Freytag-Straße 27

Als Prinz Albrecht, Bauherr des Solmsschlösschens, kurz nach seinem Einzug schwer und scheinbar unheilbar erkrankte, zog er 1898 in die Gustav-Freytag-Straße 27 um - in die zweite, von ihm erbaute Villa. Im Gegensatz zu dem monumentalen Solmsschlösschen ließ Prinz Albrecht die zweite Villa von dem Architekten Wilhelm Köster in einem verhältnismäßig schlichten und konservativen Stil errichten. Die Villa ist in den Formen der oberitalienischen Renaissance gestaltet, mit einer asymmetrischen Anordnung der Eckbalkons.

Die Gustav-Freytag-Straße wurde bis ins Jahr 1886 „Hainer Weg" bezeichnet und anlässlich des 70. Geburtstags von Gustav Freytag nach ihm umbenannt. Von 1881 bis zu seinem Tod lebte der Dichter in der Villa Gustav-Freytag-Straße 18.

Frankfurter Straße 2

Im Auftrag des nassauischen Oberleutnants und Adjutanten des Herzogs, Carl von Rettberg, erbaute der Architekt Georg Moller 1842 die „Villa Rettberg" im klassizistischen Stil. Bereits 1844 verstarb der Eigentümer, der auf dem "Alten Friedhof" seine letzte Ruhestätte fand.

In ihren architektonischen Formen von der italienischen Renaissance beeinflusst, ist von der früheren Erscheinung der Villa heute nur wenig übrig geblieben. 1870 wurde das Gebäude vergrößert und um die Jahrhundertwende um ein Geschoss aufgestockt sowie seine historische Fassade verändert. Nach Kriegsende wurde die Villa erneuert, weil Bomben sie schwer beschädigt hatten. 1949 nutzte die Landesregierung die beiden benachbarten Gebäude und die Villa Rettberg als Bürohaus.

Nachdem die Hessische Staatskanzlei 2004 in das ehemalige „Hotel Rose" umgezogen war, begann man ein Jahr später damit, die Villa Rettberg, inklusive der angrenzenden Remise, zu sanieren und durch einen Büroneubau in das Haus der Kommunen umzuwandeln.

Lessingstraße 5

Die Villa Lessingstraße 5 trägt die Handschrift des Architekten Christian Dähne, der neun prachtvolle Villen im Stil der Neorenaissance in Wiesbaden erbaute.

Dähne errichtete die Villa im Jahr 1898 aus Ziegeln und Sandstein mit drei Etagen und einem auffälligen polygonalen Eckturm. 26 Jahre lang bewohnte der Architekt selbst das Gebäude.

Sonnenberger Straße 26/28

1899 errichtete der Architekt Wilhelm Boue die Doppelvilla Sonnenberger Straße 26/28 im Stil des Neobarock. Zwischen 1905 und 1935 war in dem Gebäude das Hotel „Regina" untergebracht.

Viktoriastraße 19

Für den Bau Viktoriastraße 19 aus den Jahren 1871/72 war die Firma Kreizner & Hatzmann verantwortlich. Zwei Jahre zuvor kauften Friedrich Hatzmann und Joseph Kreizner das Baugrundstück, von dem sie selbst nur ein Drittel behielten. Das mit überlebensgroßen Karyatiden aus der Werkstatt Höpplis ausgestattete klassizistische Gebäude, das die beiden Bauunternehmer in der Viktoriastraße 13 (heute 19) errichteten, verkauften sie im Jahr 1872. Das als Einfamilienhaus gestaltete Gebäude wurde um 1936 in ein Etagenhaus umgewandelt.

Während die Villa selbst im Zweiten Weltkrieg nur leichte Zerstörungen davontrug, überstanden die Remisen- und Stallgebäude im rückwärtigen Teil des Grundstücks die Bombenangriffe nicht.

Frankfurter Straße 1 - Villa Clementine

Zwischen 1878 und 1882 erbaute der Architekt Georg Friedrich Fürstchen im Auftrag des Mainzer Fabrikanten Ernst Mayer die Villa Clementine. Ihr Name geht auf Mayers Ehefrau Clementine zurück, die jedoch kurz nach der Fertigstellung verstarb. Der damals 29 Jahre alte Architekt legte den Grundriss der „großbürgerlichen Villa" U-förmig an und schloss das Gebäude mit einer Doppelfassade zur Wilhelmstraße und zum Warmen Damm hin ab. Fürstchen legte für die Räume im Erdgeschoss, im ersten und zweiten Obergeschoss unterschiedliche Höhen fest, um die Bedeutung der einzelnen Etagen zu betonen. Weiterhin zeichnet sich das Gebäude durch außergewöhnliche Stuckdecken, mehrere Wintergärten und Terrassen sowie schwarze Marmorstufen im Treppenhaus aus.

Mit dem „Wiesbadener Prinzenraub" gelang die Villa Clementine 1888 zu weltweiter Bekanntheit: Die serbische Königin Natalie mietete sich mit ihrem Sohn, Kronzprinz Alexander, in der Villa ein, nachdem sie ihren Mann, König Milan Obrenowitsch, verlassen hatte. Dieser machte jedoch ihren Aufenthaltsort ausfindig und ließ seinen Sohn per Weisung nach Bukarest zurückholen. Seit 2001 ist die Villa Clementine Sitz des Wiesbadener Literaturhauses.

Biebricher Allee 42

Im Auftrag der Witwe L. Wintermeyer begann der Architekt Georg Schlink im Jahr 1902 mit dem Bau der Villa an der Biebricher Allee. Das Gebäude fällt auf durch seine Ecklage, den polygonalen Eckturm mit barocker Kuppel und die Veranda, angebaut auf der Seite der Biebricher Allee. 1914 fügte man am rückwärtigen Gebäudeteil eine weitere Veranda an. Der heutige Name „Villa Schnitzler" stammt von dem zweiten Eigentümer.

Paulinenstraße 7

Unverkennbar war der Amtssitz des Präsidenten von Amerika in Washington Vorbild beim Bau der Villa „Weißes Haus". Dies geschah auf Wunsch der amerikanischen Ehefrau des Sektfabrikanten Söhnlein, Emma Pabst. Möglicherweise beeinflusste aber auch der aufkommende Neoklassizismus die Gestaltung des Hauses. Die Schweizer Architekten Otto Wilhelm Pfleghard und Max Haefeli errichteten das Gebäude zwischen 1903 und 1906. Sie waren durch ihre Arbeit im Architekturbüro von Alfred Schellenberg bekannt geworden.

Seit dem Tod von Friedrich Wilhelm Söhnlein 1938 hatte die Villa unterschiedliche Funktionen: 1940 mietete sie die Polizeiverwaltung, vier Jahre später kaufte sie das „Dritte Reich" und nach Kriegsende bis 1995 nutzte sie die amerikanische Militärverwaltung.

Gotteshäuser

Alt-Katholische Kirche

Die Gemeinde der alt-katholischen Friedenskirche wurde im Jahr 1871 gegründet. Während die Gemeindemitglieder ab 1876 noch die St. Bonifatiuskirche nutzen konnten, war 1898 endlich der Bau einer eigenen Kirche unter dem Architekten Max Schröder möglich. Das im historisierenden „Spitzbogenstil" an der Schwalbacher Straße errichtete Gotteshaus wurde 1900 geweiht.

Bergkirche

Als absehbar war, dass die Mauritiuskirche für die steigende Zahl der Gläubigen zu klein werden würde, dachte man 1837 über den Bau einer zweiten evangelischen Kirche nach. Dieser Plan musste allerdings erst einmal zurückgestellt werden, zu viele Faktoren kamen dazwischen: Der Brand der Mauritiuskirche, der kostenträchtige Bau der Marktkirche und die Annexion Nassaus 1866. Doch als Wiesbaden in den Gründerjahren weiter wuchs, benötigte man weiteren Kirchenraum.

Bei einer Ausschreibung gewann der Plan des Berliner Architekten Johannes Otzen, der eine Bausumme von nur 150.000 Mark garantierte - was weniger als einem Viertel der Kosten für den Marktkirchenbau entsprach. Letztlich belief sich die Summe für die Errichtung aber auf 256.000 Mark. Baubeginn war im Juli 1876, am 28. Mai 1879 weihte Landesbischof D. Ludwig Wilhelm Wilhelmi die Kirche „am Berg" ein, die aus rötlichem Backstein und grauem Pfälzer Sandstein besteht.

Das Wohnviertel rund um die Kirche wuchs so stark mit der Kirche zusammen, dass es schließlich den Namen der Kirche annahm.

Bonifatiuskirche

1831, kurz vor der Einweihung des Kirchenneubaus nach Plänen von Friedrich Ludwig Schrumpf, stürzte der Neubau in sich zusammen. Im Mai 1843 folgte der zweite Versuch: Philipp Hoffmann erhielt den Auftrag zum Bau der Kirche am Luisenplatz. Eine katholische Gemeinde hatte es bis dato seit der Reformation nicht mehr gegeben. Da die nötigen Mittel für den Kirchenbau nicht vorhanden waren, sammelte Pfarrer Petmecky Geld.

Aus diesem Grund kam es erst am 5. Juni 1845, dem Tag des heiligen Bonifatius, zur Grundsteinlegung. Der Limburger Bischof Josef Peter Blum nahm im Juni 1849 die Weihe der unfertigen Kirche vor. Für die fehlende Innenausstattung und noch nicht erbauten Türme mussten wiederum Spenden gesammelt werden; diese Arbeiten wurden in den Jahren 1864-66 ausgeführt.

Die evangelische Gemeinde durfte nach dem Brand der Mauritiuskirche 1850 die katholische Bonifatiuskirche nutzen. Im Kirchenkampf 1876-78 musste die katholische Gemeinde ihre Kirche jedoch der altkatholischen Gemeinde überlassen.

1945 trafen Bomben den Kirchenbau, der dadurch seine Farbverglasung verlor.

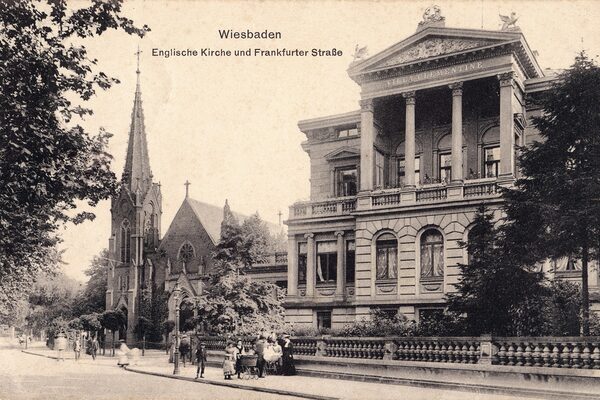

Englische Kirche

Seit 1836 hielten sich vermehrt englische Kurgäste in Wiesbaden auf. Als in der Folgezeit immer mehr englische Familien in die Stadt zogen, planten sie gemeinsam den Bau einer eigenen Kirche, der im Jahr 1863 realisiert wurde. Zusätzlich zu ihrem Vermögen überließen Herzog Adolph und die Stadt Wiesbaden der englischen Gemeinde das Grundstück sowie eine Geldspende von 3.000 Gulden.

Oberbaurat Theodor Goetz errichtete den Kirchenbau in der Frankfurter Straße 3 in einfacher Backsteingotik nach dem Vorbild der englischen „Chapels".

Lutherkirche

Mit der schlichten Fassade der Lutherkirche ist der Historismus der Stadt im evangelischen Kirchenbau im Vergleich zu den übrigen evangelischen Gotteshäusern wie Markt-, Berg- und Ringkirche nahezu überwunden. Professor Friedrich Pützer erbaute die Kirche in der Sartoriusstraße 16, hielt es jedoch für unpassend, sich bei Neubauten auf historische Formen zu besinnen.

An Weihnachten 1910 wurde die Lutherkirche in der Mosbacher Straße eingeweiht.

Charakteristisch ist das Dach der Lutherkirche: Mit 20 Metern Höhe nimmt es mehr als die halbe Bauhöhe ein. 1400 Besucher finden in der Halle Platz, der romanisch beeinflusste Jugendstil zeigt sich besonders in der Ausstattung und bunten Dekoration an Decken und Wänden. Mit dem großen Einheitsraum gehört die Lutherkirche zu den Wiesbadener Gotteshäusern mit der besten Akustik.

Maria-Hilf-Kirche

Der Bau der katholischen Maria-Hilf-Kirche in der Kellerstraße 37 geht auf den Diözesanbaumeister Max Meckel zurück, der das Gotteshaus in der Kellerstraße dem Stil der Romanik nachempfand. Mit ihrem hellen Sandstein, dem ausladenden Querschiff und den Doppeltürmen bildet sie einen Kontrast zu den roten Bauten im Stadtzentrum.

Marktkirche

Die fünftürmige Marktkirche neben dem Neuen Rathaus ist der Nachfolgebau der durch einen Brand 1850 zerstörten Mauritiuskirche. Deren Außenwände wurden als nicht mehr tragfähig eingestuft und waren somit für einen neuen Innenausbau unbrauchbar. Mangels Raum wurde die Marktkirche nicht am früheren Standort der Mauritiuskirche errichtet, sondern am Neuen Markt. Von Oberrat Carl Boos als Nassauischer Landesdom entworfen, ist die älteste Kirche des Stadtzentrums bis heute Hauptkirche Wiesbadens.

Sie ist im gotischen Spitzbogenstil nach den ästhetischen Vorstellungen des Klassizismus in Tonstein-Technik gestaltet. Den klassizistischen Empfindungen entspricht die ausgewogene Westfassade am meisten, dagegen zeigen sich die gotischen Formen besonders in den Türmen. Die Wiesbadener Keramikwerkstatt Jacob Höppli stellte die Zierelemente der Marktkirche in Serie her.

Ringkirche

Nach den Plänen des Architekten Johannes Otzen und in Absprache mit Dekan Emil Veesenmeyer begann man 1893 mit dem Bau der Ringkirche an der Rheinstraße. Deren Anlage stammte zwar aus dem Beginn des Jahrhunderts, inzwischen war sie aber zu einem Reitweg und einer von Bäumen gesäumten Promenade geworden. Da die Kirche primär ein Versammlungsraum der Gemeinde sein sollte mit Altar, Kanzel und Orgel im Mittelpunkt, wurde die Kirche als Zentralbau geplant.

Ihre Errichtung als dritte protestantische Kirche nach der Marktkirche und der Bergkirche war wegen der stark anwachsenden Zahl der Protestanten in Wiesbaden notwendig geworden. Mit ihrer Doppelturmfassade dominiert die Ringkirche Rheinstraße wie Kaiser-Friedrich-Ring gleichermaßen. Die Einweihung der Ringkirche fand am Reformationsfest 1894 statt. Dementsprechend trug sie zunächst die Bezeichnung „Reformationskirche", bevor die Lage am „Ring" ihr den endgültigen Namen Ringkirche eintrug.

Russische Kirche

Die einzige russisch-orthodoxe Kirche Wiesbadens steht auf dem Neroberg und wird im Volksmund „Griechische Kapelle" bezeichnet. Herzog Adolph von Nassau ließ die Grabkirche 1849-1855 für seine im Kindbett verstorbene Ehefrau, die russische Prinzessin Elisabeth Michailowna, Großfürstin von Russland und Herzogin von Nassau, erbauen.

Der nassauische Baumeister Philipp Hoffmann errichtete das Gotteshaus nach dem Vorbild der Moskauer Erlöser-Kirche im Stil des romantischen Historismus.

Heute dient die russisch-orthodoxe Kirche der russischen Gemeinde Wiesbadens als Pfarrkirche. An den Bau schließt sich der russische Friedhof mit interessanten Gräbern aus dem 19. Jahrhundert an.

Hotels

Hotel Nassauer Hof

Architekt Alfred Schnellenberg entwarf das Hotel „Nassauer Hof" im späthistoristischen Stil. Der zwischen 1898 und 1907 errichtete Neubau erstreckte sich bis zur Taunusstraße und ersetzte das ursprüngliche von Zais erbaute gleichnamige Hotel an derselben Stelle. 1945 wurde das Eckgebäude an der Taunusstraße zerstört und in den achtziger Jahren stattdessen ein Neubau errichtet. Als der Nassauer Hof nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgebaut wurde, fügte man dem Kopfbau an der Wilhelmstraße zwei weitere, recht nüchterne Etagen an und schloss das Gebäude mit einem Flachdach ab.

Diese Neuerungen minderten die einstige prachtvolle Ausstrahlung des Gebäudes. Am Südflügel hingegen ist das neobarocke Bauwerk trotz Aufbauten noch erkennbar. Auch die Innenräume litten unter den Kriegseinwirkungen, doch ist in den großen modernen Räumen noch die Atmosphäre von damals fühlbar.

Hotel Schwarzer Bock

Das erstmals im Jahr 1486 urkundlich erwähnte Hotel „Schwarzer Bock" schließt bis heute den Kranzplatz an seinem südöstlichen Teil ab und zählt zu den ältesten Badhotels der Stadt. Der Hotelname geht auf den ersten Besitzer, Bürgermeister Philipp zu Bock, zurück, der sich wegen seiner schwarzen Haare den Spitznamen „Schwarzer Bock" einhandelte. Das Gebäude erhielt seine heutige Erscheinung 1871/72. Eine Aufstockung sowie eine Erweiterung erfuhr das Hotel 1902/03, als das frühere Badhaus „Zur Goldenen Kette" angebaut wurde. In den sechziger Jahren verschwand mit der neoklassizistischen Fassade und zwei weiteren Geschossen der historische Charme des Gebäudes.

Hotel Rose

An der Ostseite des Kochbrunnenplatzes liegt das „Hotel Rose“, dessen Name ins Jahr 1523 zurückgeht, als die damalige Pächterin Margarethe zur Rose wegen Mietschulden verklagt wurde. Im Jahr 1896 genehmigte man dem Eigentümer schließlich den Abriss des Altbaus. Das Hotel mit 200 Zimmern, einer großen Badeeinrichtung und einer Tennishalle empfing in seiner Blütezeit zahlreiche prominente Gäste.

Während des Zweiten Weltkrieges diente das Hotel als Tagungsstätte der deutsch-französischen Waffenstillstandskommission, von 1945-1948 nutzte es die US-Airforce. Der letzte Eigentümer Rosenow eröffnete nach einer aufwendigen Renovierung das Haus 1959 neu, verringerte allerdings die Bettenzahl und vermietete die übrigen Zimmer als Appartements an Dauergäste.

Immobilienkaufmann Dr. Jürgen Schneider plante später den Ausbau zum Luxushotel, ging aber 1994 Konkurs. Zwischen 2001 und 2004 baute das Land Hessen das Gebäude zur Staatskanzlei des Hessischen Ministerpräsidenten aus.

Ehemaliges Hotel Oranien

Das Wiesbadener Architekturbüro Schellenberg & Jacobi errichtete die Villa an der Bierstadter Straße in den Jahren 1891/92 als „Hotel Oranien" (bis 1937 Hotelbetrieb). Von 1928 bis 1933 wohnte der Dirigent Carl Schuricht in dem im spätklassizistischen Stil mit barocken Elementen erbauten Haus. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Gebäude Sitz der Hessischen Staatskanzlei: Bis 2004 residierte hier der hessische Ministerpräsident. Seit Anfang 2007 dient es als hessische Architekten- und Stadtplanerkammer.

Hotel Bellevue

Jugendstil und Neobarock vereinen sich im ehemaligen Hotel Bellevue in der Wilhelmstraße. Die Fassade erscheint noch heute in ihrem einstigen Bild, nur die Einrichtung von Geschäften im Erdgeschoss hat das Gesicht des Hauses beeinträchtigt. Im Innern weist vor allem das Treppenhaus seine ursprüngliche Ausstattung auf. Ein großer Teil des früheren Speisesaals, heute „Bellevue-Saal", ist ebenfalls erhalten. Darin zeigt ein Kunstverein für zeitgenössische Kunst mit dem Namen "Verein zur Förderung künstlerischer Projekte mit gesellschaftlicher Relevanz e.V." Ausstellungen.

Hotel Grüner Wald

Das Haus mit der Sandsteinfassade in der Marktstraße 10 präsentiert sich im Stil des Neobarock. Seit dem 16. Jahrhundert stand am selben Ort ein herrschaftlicher Gasthof mit dem Namen „Grüner Wald". In den Jahren 1899/1900 errichtete der Architekt Wilhelm Rehbold das Gebäude als Hotel „Grüner Wald" neu. Noch heute zeugt die regelmäßige Aufteilung der gleichgroßen Balkone von der ehemaligen Gebäudefunktion als Hotel. Zwischen 1995 und 1997 wurde der Bau renoviert und dient seither als Wohn- und Geschäftshaus.

Hotel Pariser Hof

Im Vorgängerbau des Pariser Hofes befand sich das Badhaus "Zum Rebhuhn" oder "Rebhinkel", das nach dem Dreißigjährigen Krieg wieder aufgebaut wurde. Seit 1724 war es jüdischen Badegästen vorbehalten, und im Jahr 1791 kam die amtliche Auflage hinzu, eine gewisse Anzahl mittelloser Juden aufzunehmen, die von der Benutzung des Gemeindebads ausgeschlossen waren.

Der erste Wiesbadener Rabbiner Abraham Salomon Tendlau verkaufte das Gebäude 1832 an Isaak Hiffelsheimer. Dieser erwarb das Nachbargrundstück dazu und ließ einen größeren Neubau, den "Pariser Hof", bauen. Die jüdische Tradition des Hauses endete mit dem Verkauf an Friedrich von Wagner.

Im Laufe der Jahre wechselten die Besitzer und auch das Erscheinungsbild des Gebäudes: Rokokomotive wurden über den Fenstern der ersten Etage angebracht, die zum Charakteristikum des Hauses wurden. Weiteres Merkmal sind die Rundbogenfenster aus Sandstein im Erdgeschoss und die Eingangstür.

Das historische Badhaus "Pariser Hof" birgt heute das "Theater im Pariser Hof" (ehemals "Pariser Hoftheater") und das "Aktive Museum Spiegelgasse".

Hotel „Kurhaus Bad Nerotal“

Das denkmalgeschützte Gebäude Nerotal 18 blickt gemeinsam mit seinem Vorgängerbau auf eine etwa 160jährige Geschichte: Der Kaufmann Samuel Löwenherz richtete dort 1851 eine Kaltwasserheilanstalt ein, nachdem er seine Tuchwalkmühle hatte umbauen lassen. 1905 wurde der zweieinhalbstöckige Bau zugunsten eines höheren Neubaus in einem vereinfachten wilhelminisch-neobarocken Stil durch den Architekten Albert Wolff abgerissen. Im April 1907 wurde das Hotel „Kurhaus Bad Nerotal" wieder eröffnet und hatte ab 1930 seine erfolgreichsten Jahre, in denen vermögende Patienten aus dem In- und Ausland anreisten. Bomben zerstörten 1944 das obere Geschoss - im intakten Gebäudeteil führten die beiden Ärzte etwas später die Klinik bis ins Jahr 1957 fort.

1992 erwarb die Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft der Stadt Wiesbaden die Villa und begann mit den Renovierungsarbeiten. Seit 1997 dient das ehemalige „Kurhaus Bad Nerotal" ebenfalls als Spielstätte des privaten Theaters „thalhaus".

Das ehemalige Palasthotel entstand in den Jahren 1903-1905 anstelle zweier alter Badehäuser.

Beim Ausschachten stieß man in der Baugrube auf die Überreste einer römischen Thermenanlage, die belegen, dass man bereits in römischer Zeit an dieser Stelle in heißem Wasser badete.

Rasch wurde der Bau zu einem der großen Hotels Wiesbaden, das im Laufe seiner Glanzzeit zahlreiche berühmte Persönlichkeiten beherbergte.

Nach einem Umbau in den Jahren 1976/77 dient es bis heute als „sozialer Wohnungsbau", sicher einer der ungewöhnlichsten Umnutzungen eines Grandhotels.

Palasthotel

Hotel Metropole

Das Gebäude, das heute die „Konditorei Kunder" und bis 2025 „Teppich Michel" beherbergt, zählt zur späthistoristischen Bauphase in der Wilhelmstrasse. Um 1900 entstand der Bau als Café Hohenzollern mit neobarocken Fassaden und Kuppeln. Wenig später erwarben die Brüder Beckel das Gebäude und integrierten es in das angrenzende Hotel „Metropole". Die große Kuppel ist noch heute beherrschend in der Wilhelmstraße und prägt das prachtvolle Erscheinungsbild der Allee maßgeblich mit.

Öffentliche Gebäude

Regierung und Verwaltung

Rathaus

Das neue Rathaus wurde in den Jahren 1883 bis 1887 in der Altstadt erbaut. Seinerzeit standen auf der „Insel" zwischen Marktstraße und Marktkirche neun Gebäude, so auch der „Koppensteinsche Hof". Ihn kaufte die Stadt 1868 von Oberforstrat Dr. Dern, um darin das Rathaus einzurichten. Die übrigen acht Häuser wurden abgerissen.

Bekannt durch seinen Rathausbau in München, bekam der Architekt Professor Dr. Georg Ritter von Hauberisser den Auftrag, das neue Rathaus zu planen, das er im Stil der deutschen Renaissance umsetzte.

Während des Zweiten Weltkrieges wurde die kunstvoll ausgestaltete Hauptfassade weitgehend zerstört und nur vereinfacht wieder aufgebaut. Im Zuge des Wiederaufbaus wurden historische Teile wie die gewölbte Eingangshalle, das Treppenhaus und der breite Flur des ersten Obergeschosses beibehalten.

Hessisches Kultusministerium

Auffälligster Bau des Luisenplatzes ist die „Alte Münze", ehemalige herzogliche Münzprägeanstalt. Baurat Johann Eberhard Philipp Wolf errichtete sie 1829-30 zusammen mit dem gegenüber liegenden Pädagogium. Weil der Akzent auf dem klaren kubischen und langgestreckten Baukörper mit einer einfachen Gliederung liegt, repräsentiert die "Alte Münze" ein besonderes Beispiel aus der Zeit des Hochklassizismus in Wiesbaden.

Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

Die ehemalige Hauptpost - das heutige Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst - wurde 1904/1905 im Stil eines neobarocken Schlossbaus errichtet.

Das Gebäude weist einen fünfachsigen, dreigeschossigen Mitteltrakt und zwei turmartige Eckpavillons mit vier Etagen auf, die durch Mansarddächer abgeschlossen sind.

Justizministerium

Im Jahr 1834 entschloss man sich zum Neubau des Regierungsgebäudes des Herzogtums Nassau. Carl Boos erbaute das Verwaltungsgebäude zwischen 1838 und 1843. Nur wenige Jahre später, 1854, fiel der gesamte Bau einem Brand zum Opfer, wurde jedoch noch im gleichen Jahr wieder aufgebaut. Für die Renovierung und Neudekoration war der Architekt Philipp Hoffmann zuständig. In den Jahren 1925/26 wurde das Gebäude erweitert: Mit dem Anbau eines Verwaltungsgebäudes verlängerte man die Front an der Bahnhofstraße. Diese Fassaden und zwei parallele Flügel zu den Fronten Luisenstraße / Bahnhofstraße bildeten gemeinsam ein Rechteck, dessen Innenhof aus dem ehemaligen offenen Garten, dem Herrenhof, bestand. 1866 vollzog sich ein Wechsel von der herzoglich-nassauischen Regierung zur preußischen Verwaltung durch die Regierungspräsidenten. Ein zweiter großer Umbruch fand im Zuge der politischen Umwälzungen 1918 statt, als französische Truppen als Besatzungsmacht in Wiesbaden einzogen. Den Zweiten Weltkrieg überstand das Regierungsgebäude unbeschadet.

Industrie- und Handelskammer

Das ehemalige Erbprinzenpalais gilt als eindrucksvollstes Zeugnis des Hochklassizismus und ist der einzige erhaltene Großbau des Architekten Christian Zais. Zwischen 1813 und 1820 wurde das Palais für den Erbprinzen Wilhelm errichtet. Dieser bezog das Gebäude jedoch nie, weil er frühzeitig den Herzogsthron bestieg.

Erst nach dem Tode Zais' wurde der Rohbau in einfacher Form nach dem Vorbild der griechischen Baukunst ausgebaut und als Landesbibliothek, Museum und Sitz verschiedener Behörden genutzt. Seit 1971 beherbergt das Gebäude die Industrie- und Handelskammer.

Landeshaus

Zwischen 1903 und 1907 erbauten die Architekten Friedrich Werz und Paul Huber für den Kommunalverband der Provinz Nassau das Landeshaus, das dem neobarocken Schlossbau nachempfunden wurde. Der Jugendstil kam als Stilrichtung nicht in Frage, da es sich um einen öffentlichen und vom preußischen Staat in Auftrag gegebenen Bau handelte.

Um den repräsentativen Charakter auszudrücken, wählten die Architekten roten Mainsandstein und planten Kolossalsäulen, die im Mittelrisalit durch alle Stockwerke reichten.

Eine Steigerung dieses Ausdrucks erreichten die Planer mit dem breiten Giebeldreieck und dem Mansardendach. Die Architekten Bangert, Jensen, Scholz und Schultes aus Berlin waren für den Erweiterungsbau des Hauses 1990/1991 verantwortlich, für den sie ähnliches Baumaterial verwendeten.

Schenck'sches Haus

Das so genannte "Schenck'sche" Haus repräsentiert – wie auch das Erbprinzenpalais (heute Industrie- und Handelskammer) – die Bauphase des Klassizismus in Wiesbaden. In der Literatur wird oft ein Zusammenhang mit Christian Zais hergestellt, dem großen Architekten der Stadt. Wissenschaftlich nachweisbar ist dies aber nicht. 1813 hatte man mit dem Bau begonnen, 1816 kam es in den Besitz des Geheimen Regierungsrats Carl Friedrich Schenck, dem es bis heute seinen Namen verdankt. Wiesbaden besitzt nur noch wenige Bauten aus diesen frühen Jahren des Herzogtums Nassau.

Es ist ein stattlicher, eindrucksvoller Bau, bei dem die sehr harmonischen Proportionen auffallen.

Nassauische Sparkasse

Herzog Adolf gründete im Jahr 1840 die Nassauische Landesbank, als er sein Herzogtum zu einem modernen Staat umgestalten wollte.

1861/62 errichtete Richard Görz den Ostflügel an der Rheinstraße, der noch heute Sitz der Nassauischen Sparkasse ist. Unter den Rundbogenfenstern des originalen Naspa-Gebäudes sind rechteckige Felder mit Laubrosetten als Verzierung angebracht; Schmuckformen zieren ebenso die Halbpfeiler. Carl Moritz fügte 1914-16 einen Erweiterungsbau an; eine weitere harmonische Ergänzung fand in den sechziger Jahren statt.

Kultur und Kunst

Casino-Gebäude

Zwischen 1872 und 1874 erbaute der Architekt Wilhelm Bogler das Casino-Gebäude im Auftrag der Wiesbadener Casino-Gesellschaft. Das inzwischen unter Denkmalschutz stehende Gebäude weist eine dreigeschossige Fassade sowie eine besondere künstlerische Innenausstattung auf und stellt damit einen bedeutenden Repräsentationsbau Wiesbadens dar.

Als Festsaal genutzt macht der Herzog-Friedrich-August-Saal gemeinsam mit dem Treppenaufgang, dem Foyer, dem Spiegelsaal und den übrigen Räumen das Casino-Gebäude zu einem imposanten historischen Veranstaltungszentrum.

Tattersall

Der Tattersall im Bergkirchenviertel ist nach dem englischen Stallmeister und Unternehmer Richard Tattersall benannt und ist Synonym für „Reithalle“. Albert Wolff baute die frühere Reithalle im Auftrag des Reitlehrers Ernst Weiß nach englischem Vorbild im Jahr 1905. In den Stallungen fanden 80 Pferde Platz. Das Grundstück befindet sich auf dem hinteren Teil des Geländes Saalgasse 36, die Hauptfassade zeigt zur Lehrstraße.

Die Tribüne im Innern des Gebäudes umfasst 500 Plätze. Heute wird der Tattersall als Bürgerhaus genutzt.

Kunsthaus

Das Kunsthaus auf dem Schulberg ist im Stil eines Palais errichtet und wurde ab 1863 als Grundschule, anschließend als Werkkunstschule genutzt. 1989 wurde der Bau modernisiert und das Atelier neu ausgestattet. Seitdem bietet das Kunsthaus Platz für Ausstellungen und dient als Atelierhaus für Künstler und Stipendiaten aus aller Herren Länder, genauso als Werkstatt für Kinder. Das Gebäude birgt ebenfalls die Geschäftsstelle des Berufsverbandes Bildender Künstlerinnen und Künstler (BBK).

Landesbibliothek

Im Jahr 1913 wurde das Gebäude der Hessischen Landesbibliothek an der Rheinstraße errichtet. Stadtbauinspektor Johannes Grün und Stadtinspektor Berlimund waren für die Planung und Ausführung des Bibliothekbaus verantwortlich. Fünf niedrigere Etagen über dem Keller- und Hauptgeschoss dienen als Magazinräume. Ihren heutigen Namen erhielt die Bibliothek 1953, als das Land Hessen sie übernahm; zuvor nannte sie sich „Nassauische Landesbibliothek“.

Museum Wiesbaden

Nach Plänen des Museumsarchitekten Theodor Fischer begann man 1913 mit dem dreiflügligen Museumsbau an der Friedrich-Ebert-Allee auf dem Gelände der ehemaligen hessischen Ludwigsbahn. Für die Sammlungen der „Altertumsgesellschaft für das Herzogtum Nassau“ und des „Verein für Nassauische Altertumskunde und Geschichtsforschung“ wurde 1821 das Erbprinzenpalais ausgebaut.

Die heutige Sammlung des Landesmuseums ist auf diese beiden Gesellschaften zurückzuführen.

Ende des 19. Jahrhunderts wurde der Platz im Erbprinzenpalais zu knapp, was die Planung eines Neubaus zur Folge hatte. Der Grundriss des neoklassizistischen Baus orientiert sich an der Aufteilung in die drei Sammlungsgebiete Nassauische Altertümer, Naturwissenschaftliche Sammlungen und Gemäldegalerie. Während seiner Kuraufenthalte 1814 und 1815 drängte Goethe auf die Errichtung eines Museums, weshalb im Jahr 1919 das Goethe-Denkmal seinen Platz im Portikus des Museums fand.

Hessisches Staatstheater

In den Jahren 1892-1894 wurde das von Kaiser Wilhelm II. beauftragte und finanzierte Neue Theater erbaut, das am 16. Oktober 1894 im Beisein des Kaisers feierlich eröffnet wurde. Die Wiener Architekten Ferdinand Fellner und Hermann Helmer errichteten den Bau im Stil des Neobarock. Der Neubau trat an die Stelle des Alten Hoftheaters und des alten Badhotels „Nassauer Hof“.

Zum Blickfang wurde die hochragende Eckkuppel des Theaters. Stadtbaumeister Felix Genzmer fügte auf Wunsch des Kaisers 1902 das prachtvolle Foyer an die Ostseite des Theaters an. Ein Bühnenbrand im März 1923 zerstörte die Kuppel des Bühnenturms, der anschließend aus Kostengründen nur in einfacher Form wieder aufgebaut werden konnte. Die ehemals reich verzierte Kassenhalle und der Säulenportikus fielen im Zweiten Weltkrieg den Bomben zum Opfer. Zwischen 1975 und 1978 wurde der Zuschauerraum des Großen Hauses originalgetreu wieder hergestellt.

Wartburg

Das Gebäude in der Schwalbacher Straße mit seiner Sandsteinfassade trägt den Namen „Wartburg“, weil es für den Wiesbadener Männergesangsverein erbaut wurde.

1906 errichteten die Architekten Lücke und Euler & Bergen den Bau in den Formen des Jugendstils.

Die Wartburg ist heute eine Spielstätte des Hessischen Staatstheaters Wiesbaden.

kuenstlerhaus43

Das „kuenstlerhaus43“ am Rande des Bergkirchenviertels ist ein altes Wiesbadener Arbeiterwohnhaus aus dem 19. Jahrhundert. In seinem unsanierten Zustand strahlt es einen besonderen Charme aus, der die Gäste in längst vergangene Zeiten führt und den die Künstler gezielt für ihre Produktionen einsetzen.

Walhalla

Wer heute in der Hochstättenstraße steht, wird sich kaum vorstellen können, das sich hinter den Mauern ein Varietétheater der Kaiserzeit verbirgt. Das Gebäude wurde schon von Zeitgenossen als „Prachtbau“ betitelt.

Im Jahr 2007 konnte das "Walhalla" sein 110-jähriges Bestehen feiern.

Das Gebäude wurde zwischenzeitlich von der Stadt Wiesbaden erworben und soll zukünftig wieder zur Aufwertung des Altstadtbereichs beitragen.

Kur

Kaiser-Friedrich-Bad

Dank ihrer heißen Quellen entwickelte sich Wiesbaden zur Weltkurstadt. Schon die Römer nutzten die „Aquae Mattiacorum“ zur Heilung und Erholung nach dem Motto „Mens sana in corpore sano".

In den Jahren von 1910 bis 1913 wurde das Kaiser-Friedrich-Bad als städtisches Bade- und Kurmittelhaus in der Formsprache des Jugendstils erbaut. Bei dem Bau des Kaiser-Friedrichs-Bades kam ein steinerner Unterbau eines römischen Schwitzbades zum Vorschein, der die Nutzung der heißen Adlerquelle zu Badezwecken bereits durch die Römer bestätigte.

Die heutige "Kaiser-Friedrich-Therme" umfasst auf einer Fläche von 1.450 Quadratmetern eine Saunalandschaft mit dem historischen Römisch-Irischen Bad im Mittelpunkt.

Kurhauskolonnade

Baurat Heinrich Jacob Zengerle realisierte 1826/27 die nördliche Brunnenkolonnade. Ihre Räume sind Sitz des „Kleinen Spiels“ der Spielbank und bieten Platz für Veranstaltungen. Im Jahr 1839 fügte Baurat Karl Friedrich Faber die südliche „Neue Kolonnade“ hinzu, die seit dem Bau des Neuen Hoftheaters den Namen „Theaterkolonnade“ trägt. Bis auf den markanten sechssäuligen Vorbau, der den Theatereingang betont, ist die südliche Wandelhalle das Spiegelbild der nördlichen. Im Osten und im Westen beider Kolonnaden schließt je ein Pavillon die Reihe dorischer Säulen ab.

Kurhaus

Der Bau des Kurhauses markiert den architektonischen Höhepunkt der Stadtentwicklung zum Kurbad. Im Jahr 1907 eröffnete Kaiser Wilhelm II. das Kurhaus offiziell; am 11. Mai 2007 feierte es sein 100-jähriges Bestehen. Kaiser Wilhelm II. beauftragte den Bau des Kurhauses, das der Architekt Friedrich von Thiersch zu einem „Gesamtwerk wilhelminischer Architektur und Lebensauffassung“ gestaltete. Einer der Säle wurde nach ihm benannt.

Der Eingangsbereich des Kurhauses besteht aus einer prachtvollen Wandelhalle mit einer 21 Meter hohen Kuppel.

Heute ist das mit modernster Technik ausgestattete historische Kurhaus Zentrum für Kongresse und Tagungen, Ausstellungen und kulturelle Veranstaltungen.

Schulen

Blücherschule

Mittelpunkt des Feldherrenviertels ist der Blücherplatz, in dessen Zentrum die Blücherschule steht. Sie zählt zu einem der wichtigsten Schulbauten Felix Genzmers, der die Blücherschule in den Jahren 1896/97 errichtete. Für das Gebäude verwendete er unterschiedliche Materialien: grauen Naturstein für das Erdgeschoss, roten Klinker für die Obergeschosse und Giebel, gelben Sandstein für die Verzierungen und Gliederungen.

Der Schulbau ist reich an Zierformen, deren Modelle vom Kölner Bildhauer Degen stammen und die der Wiesbadener Bildhauer Schill ausführte. Die Dachziegel auf dem Nordflügel sind verschiedenfarbig und weisen noch die originale Musterung auf.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Südflügel neu und in einfacher Form eingedeckt und mit einer Schleppgaube versehen. Genzmer ließ sich bei den architektonischen Formen von der flämischen Renaissance inspirieren und arbeitete die Elemente nach eigenen Ideen um. Bereits bei seiner Entstehung sorgte der Schulbau für Aufsehen und galt als mustergültiges Beispiel.

Gutenbergschule

Die Planungen für den Bau der Gutenbergschule als Volksschule ab 1899 stießen im Voraus auf einige Widrigkeiten: Weil das Dichterviertel wegen der zunehmenden Bevölkerungszahl für den Wohnungsbau vorgesehen war, hat man den Schulbau nicht gerne gesehen – zumal für die Landhäuser eine maximale Höhe von 14 Metern vorgegeben war und das Schulgebäude 18 Meter hoch werden sollte. Schließlich kam es aber zum Bau der Schule nach Plänen Felix Genzmers in zwei Abschnitten, 1901-03 und 1903-05.

Im Jahr 1933 wurde das Gebäude umgestaltet, damit ein Gymnasium und Realgymnasium darin untergebracht werden konnten. Während des Zweiten Weltkriegs wurde der Südwestflügel zerstört und 1949 vereinfacht wieder aufgebaut. Nachdem das humanistische Gymnasium 1955 aus dem Gebäude ausgezogen war, existiert nur noch das naturwissenschaftlich-neusprachliche Gymnasium.

Leibnizschule

Felix Genzmer plante die Leibnizschule am Zietenring und sein Nachfolger Stadtbauinspektor Friedrich Grün erbaute die Schule 1903-1905 als Oberrealschule, eine Schulform ohne Lateinunterricht.

Kaiser Wilhelm II. stellte diesen Schultyp im November 1900 den Gymnasien gleich.

Das Gebäude hat drei Etagen und besteht aus drei Flügeln, die den nach Osten hin offenen Schulhof umgeben. Als Ziegelrohbau mit weißem Putz weist der Bau vereinfachte gotische Formen auf.

Oranienschule

Als höhere Bürgerschule im Jahr 1857 gegründet, zählt die Oranienschule zu den ältesten Schulen der Stadt. Stadtbaumeister Alexander Fach erbaute das Schulhaus zwischen 1866 und 1868. Obwohl das Ende des Herzogtums Nassau bereits zwei Jahre zurücklag, war das Gebäude noch in den Bauformen des Romantischen Historismus in spätklassizistischen Formen gestaltet. Felix Genzmer erweiterte den Bau 1896-98, was jedoch von der Straßenseite aus nicht ersichtlich war. Bei einem Großangriff auf Wiesbaden 1945 wurden Teile des Schulgebäudes zerstört; die Schuluhr des Hauptgebäudes erinnert noch heute an diesen Tag: Die Zeiger blieben 20 Minuten vor Mitternacht stehen.

Ehemalige Gewerbeschule

Die ehemalige Gewerbeschule in der Wellritzstraße ist aus gelben Klinkern erbaut.

Carl A. Hane und Johannes Lemcke errichteten das Gebäude in mehreren Abschnitten zwischen 1890 und 1900 in den einfachen Formen eines preußischen Staatsbaus.

Heute befindet sich in dem prachtvollen Haus ein Kinder- und Jugendzentrum.

Ehemalige öffentliche Gebäude

Städtische Krankenanstalten

In den Jahren 1876 und 1879 wurden zwischen Kastellstraße, oberer Schwalbacher Straße und Platter Straße die Städtischen Krankenanstalten errichtet.

Die auf den Krankenhausbau spezialisierten Architekten Gropius & Schmieden aus Berlin entwarfen das Gebäude. 1976-84 ersetzte der Neubau der Dr.-Horst-Schmidt-Kliniken in Dotzheim die Städtischen Krankenanstalten. Von ihnen blieben die drei schlichten Gründungsbauten aus rotem Backstein an der Kreuzung Kastellstraße und Schwalbacher Straße erhalten.

Johannesstift

Mathilde Grossmann, Julie Matuschka-Greiffenclau und Anna Schipper gründeten im Jahr 1906 den „Fürsorgeverein Johannesstift“, der sich um „gefallene Mädchen“ und weibliche Strafgefangene kümmerte. Ein Jahr später schenkte Mathilde Grossmann dem Verein das Gebäude Platter Straße 78, das der Bischof von Limburg weihte und das von da an den Namen „Johannesstift“ trug. 1908 wurde das Gebäude um ein Säuglingsheim erweitert.

Der Zweite Weltkrieg richtete erhebliche Schäden am Haus an. Zugleich verlangten die damaligen Machthaber, das Johannesstift als Hilfskrankenhaus zu nutzen. Nach Kriegsende wurde das Johannesstift saniert und erweitert.

Industriekultur

Hauptbahnhof

Am 13. November 1906 wurde der Hauptbahnhof als zentrales Bauwerk des späten Historismus eingeweiht. Er ersetzte die drei bisherigen Bahnhöfe Taunusbahnhof, Rheinbahnhof und Ludwigsbahnhof. Professor Fritz Klingholz, Architekt aus Aachen, war für die Planung verantwortlich, die Kurgast Kaiser Wilhelm II. regelmäßig beaufsichtigte. Ebenso wie die vorigen Bahnhöfe war auch der Hauptbahnhof als Kopfbahnhof angelegt, um den Lärm durchfahrender Züge zu vermeiden und um den Kurgästen entgegen zu kommen, die im neuen Bahnhof keine Treppen zu bewältigen hatten. Entsprechend der Repräsentationsansprüche einer weltoffenen Kurstadt und seiner Gäste, fiel die Wahl beim Baumaterial auf roten Sandstein. Charakteristisch am Bahnhof ist der 40 Meter hohe Uhrturm. Im Zweiten Weltkrieg wurde die kaiserliche Empfangshalle zerstört, anschließend aber nicht wieder aufgebaut.

Sektkellerei Henkell

Paul Bonatz erbaute zwischen 1907 und 1909 im Auftrag Otto Henkells das „Henkellsfeld“ im neoklassizistischen Stil. Es entstand ein dreigeschossiges "Palais für den Sekt" mit modernen Strukturen. Von der baulichen Anlage greift die Bonatz-Planung zwar Merkmale barocker Schlossbauten auf, ist aber in Idee, Intention und Ausführung Palladio verpflichtet. Die Strenge der dreiflügeligen Anlage mit Ehrenhof wird durch ein Arkadenrund aufgehoben. Dieser Säulengang verweist ebenfalls auf Palladio, doch werden auch Zais' gerade angeordnete Kurhaus-Kolonnaden gerne als Vorbild zitiert.

Die flachen Seitenflügel mit den Eckpavillons bilden einen Ehrenhof, der gezielt für Werbezwecke genutzt werden sollte.

Die Planungen für die Sektkellerei umfassten ebenso den großformatigen Schriftzug auf dem Dachfirst als Reklame, der Bestandteil des Architekturwettbewerbs war.

Nerobergbahn

Am Ende des oberen Nerotales liegt die Talstation der Nerobergbahn. Davor befindet sich ein Toilettenhäuschen in Fachwerk, das von Felix Genzmer aus den Jahren 1897/98 stammt. Heute ist darin ein Museum zur Geschichte der Nerobergbahn untergebracht. In 1888 wurde die Nerobergbahn eröffnet; ihre Technik blieb seither unverändert. Die mit Wasserballast betriebene Bahn, deren Wagen in ihrer Konstruktion der Steigung angepasst sind, führt auf einer Länge von 438,5 m in nur wenigen Minuten auf den Neroberg hinauf und überwindet dabei die gleichmäßige Steigung von etwa 25 Prozent. Zwei Wagen sind durch ein Stahlseil miteinander verbunden und treffen sich in der Mitte der Strecke, wo sie mittels Weichen aneinander vorbei fahren können. Um Trinkwasser einzusparen, werden die rund 7.000 Liter Wasser heute in ein Auffangbecken abgelassen und per Pumpen wieder nach oben transportiert.

Salzbachkanal

Wiesbadens Kanalsystem wurde zwischen 1900 und 1907 erbaut.

Die begehbaren Kanäle galten schon in der Kaiserzeit als touristische Attraktion: Das Wiesbadener Kanalbauamt lud zu Führungen und vertrieb zum Preis von zehn Pfenningen einen kleinen Führer durch die Unterwelt der Wilhelmstraße vom Warmen Damm bis zum Mühltal.

Der aus kunstvoll gemauerten Korbbögen bestehende Salzbachkanal, sieben Meter unter der Wilhelmstraße und der Friedrich-Ebert-Allee, stellt eine Besonderheit des Kanalnetzes dar. Die Rinne des Salzbaches, der in der Höhe 4,5 Meter und in der Breite fünf Meter umfasst, ist von Gehwegen gesäumt. Pro Sekunde kann der Kanal eine Wassermenge von etwa 85.000 Litern ableiten.

Wasserturm Biebrich

Der Wasserturm Biebrich, unweit der Biebricher Allee und Henkellfeld gelegen, wurden 1896/97 gebaut und bietet aufgrund seiner Höhe von rund 42 Metern einen wundervollen Ausblick auf Biebrich, Wiesbaden und das Rheintal.

Man muss allerdings 238 Stufen steigen, um die Aussicht genießen zu können.

Pressehaus

Wo seit 1904 das Pressehaus des Wiesbadener Kuriers steht, befand sich einst die Schellenberg’sche Hofdruckerei.

Die Architekten Lang & Wolff errichteten das Pressehaus aus rotem Sandstein und wählten Formen aus dem Späthistorismus sowie Einzelelemente aus dem Jugendstil. Auf dem Dachfirst steht die Kupferstatue „Das Wissen“ von dem Bildhauer Philipp Modrow.

Der Jugendstil zeigt sich besonders in der malerischen Gestaltung der Innenräume und in den Glasfenstern.

Haus Höppli

Das Gebäude in der Wiesbadener Wörthstraße ließ der Schweizer Jacob Höppli errichten, um darin seine "Thonwaaren und Fayencen-Fabrik" zu betreiben.

Sie diente der Produktion von Baukeramiken, die für die Gestaltung zahlreicher Villen in Wiesbaden genutzt wurden.

Charakteristisch für das zwischen 1872 und 1876 im Stil der italienischen Renaissance erbauten Hauses sind die "Karyatiden", vier weibliche Skulpturen, die das dekorative Gebälk tragen. Die Planung des Baus lag in den Händen des Wiesbadener Architekten Georg Friedrich Fürstchen.

1876 verstarb Höppli im Alter von 54 Jahren. Bis 1910 führten Höpplis Nachkommen die künstlerische Werkstatt weiter und noch bis ins Jahr 1992 bewohnten Nachfahren des "Thonwaarenfabrikanten" das Höppli-Haus.

Friedhöfe

Alter Friedhof

Der so genannte „Alte Friedhof“ an der Platter Straße galt seit seiner Einweihung 1832 als Anlage mit nahezu „malerischem Reiz“, auf dem „Alt-Nassau“ mit seinen Persönlichkeiten beerdigt wurde. Noch der Fremdenführer von 1873 vermerkte: „Der Friedhof, durch prächtige Lage und schöne Anpflanzungen, sowie durch seine schönen Denkmäler hiesiger und auswärtiger Bildhauer geziert, ist einer der schönsten Friedhöfe in Deutschland“.

1877 entschloss man sich, einen neuen Friedhof, den Nordfriedhof, anzulegen. Auf dem nunmehr „alten“ Friedhof wurde nur noch in Familiengrüften beigesetzt. Immerhin: Die letzte Beerdigung, eine Urnenbestattung in einer Gruft, fand erst 1955 statt.

In den siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts erfuhr die Anlage eine Umwandlung in einen Freizeit- und Erholungspark: 128 erhaltenswerte Grabdenkmäler wurden erfasst und, wenn nötig, versetzt. Im Zentrum des Geländes, das man 1977 einweihte, sind nun mehrere Kinderspielplätze und Grillanlagen zu finden.

Nordfriedhof

Als zweitgrößter Friedhof Wiesbadens umfasst der 1877 eröffnete Nordfriedhof eine Fläche von 145.000 Quadratmeter.

Der ehemalige Totenhof Platter Straße 13 ist der Vorläufer des auf dem Höhenrücken zwischen Nero- und Adamstal angelegten Nordfriedhofs.

Zahlreiche wichtige Persönlichkeiten fanden hier ihre letzte Ruhestätte. Wegen seines alten und wertvollen Baumbestandes, der noch aus der Zeit der Einrichtung stammt, zeichnet sich der Friedhof heute durch seinen Waldcharakter aus – vorwiegend von Lebensbäumen und Zypressen geprägt. Auf dem Gelände finden sich viele Grabstätten aus der Jahrhundertwende vom 19. ins 20. Jahrhundert.

Aufgrund der großen Zahl künstlerisch bedeutender Grabmäler sowie der architektonisch und landschaftsplanerischen Gestaltung steht der Friedhof an der Platter Straße inzwischen unter Denkmalschutz.

Südfriedhof

Der nach dem Muster barocker Gartenideale angelegte Südfriedhof, dessen gestalterische Planung in den Händen des Gartenbauinspektors Heinrich Zeininger lag, entstand in den Jahren 1908/1909 als zweiter städtischer Hauptfriedhof nach dem Nordfriedhof.

Zentraler Bau der symmetrischen Gebäudeanordnung ist das Krematorium, das als eine der ersten Feuerbestattungsanlagen Preußens 1912 in Betrieb genommen wurde. Auf einer Fläche von 330.700 Quadratmeter gibt es auf dem Südfriedhof zahlreiche historische Grabstätten, von denen sich einige der repräsentativsten entlang des Ringwegs befinden.

Russischer Friedhof

1856, ein Jahr nach der Einweihung der Russischen Kirche, hatte Großfürstin Jelena, die Mutter der verstorbenen Herzogin Elisabeth, die Idee zur Errichtung eines Friedhofs, auf dem Menschen mit russisch-orthodoxem Glauben ihre letzte Ruhestätte finden sollten. Philipp Hoffmann, Erbauer der Kapelle, wurde mit dem Entwurf des Friedhofs beauftragt, der mit der Grabkirche der Herzogin harmonieren sollte.

Hoffmann plante den Friedhof in Form eines Kreuzes mit abgerundeten Ecken und einer Mauereinfassung aus Ziegelsteinen, ein vergoldetes russisches Kreuz zierte das Eingangstor. Im August des gleichen Jahres wurde der Friedhof eingeweiht. Im Jahr 1864 ging der Friedhof vom herzoglich-nassauischen Besitz in den der Russischen Kirche über.

Stadtarchiv

Anschrift

65197 Wiesbaden

Postanschrift

65029 Wiesbaden

Anreise

Hinweise zum ÖPNV

ÖPNV: Haltestelle Kleinfeldchen/Stadtarchiv, Buslinien 4, 17, 23, 24 und 27 sowie Haltestelle Künstlerviertel/Stadtarchiv, Buslinie 18.

Telefon

- 0611 313022

- 0611 313977

Öffnungszeiten

Öffnungszeiten des Lesesaals:

- Montag: geschlossen

- Dienstag: 9 bis 16 Uhr

- Mittwoch: 9 bis 18 Uhr

- Donnerstag: 12 bis 16 Uhr

- Freitag: geschlossen