Eibenkonzept im Stadtwald Wiesbaden

In der Naturschutzleitlinie des Stadtwaldes Wiesbaden verankert liegt der Schwerpunkt des Naturschutzes auf dem Waldartenschutz und dem Schutz von Waldstrukturen. Im Hinblick auf die sich rapide verändernden Umwelteinflüsse und unter Berücksichtigung der Förderung der Biodiversität ist es sinnvoll, die früher weitverbreitete Charakterbaumart Eibe wieder stärker im Stadtwald zu etablieren.

Warum ist es zu dem Rückgang der Eibe und zur heutigen Gefährdungssituation gekommen?

Die Eibe war bis zur letzten Eiszeit in ganz Europa vermehrt vertreten. Nach der Eiszeit und mit Voranschreiten der konkurrenzstarken Buche wurde sie heute bis auf wenige seltenere (Extrem-)Standorte in ganz Europa zurückgedrängt. Die Zweihäusigkeit(♂ & ♀ Pflanzen) und die extreme Fragmentierung der Bestände führt zu Schwierigkeiten bei der Bestäubung. Durch ihre Beschränkung auf die Unterschicht sind die Ausbreitungsmöglichkeiten zusätzlich beschränkt. Hinzu kam eine starke Rodung der Eibenwälder im Mittelalter, weil sie ein sehr elastisches und wertvolles Holz für den Bogenbau lieferte. Andererseits wurde diese Baumart wegen der hohen Giftigkeit für Pferde durch Pferdehalter und Fuhrleute systematisch ausgerottet. Der bis zum Beginn der 20. Jahrhunderts in unseren Wäldern "geduldete" Weidegang durch das Vieh hatte einen starken Verbiss zur Folge. Heute sind junge Eiben durch die hohen Wildbestände stark gefährdet. Zu all dem wurde der schnelle Rückgang durch das langsame Wachstum der Eibe begünstigt.

Die Eibe passt sich ideal in die ökologisch ausgerichteten Waldentwicklungskonzepte ein, da sie durch ihre geringere Höhe und hohe Schattenverträglichkeit zur vertikalen Bestandesgliederung beiträgt und das Bestandesinnenklima deutlich verbessert. Sie ist sehr stabil gegen Windwurf und Schneebruch. Die Eibe hat die bei weitem geringsten Lichtansprüche unter den mitteleuropäischen Baumarten und kann daher lange im Unterstand "dahinvegetieren“, braucht jedoch zum Dicken- und Höhenwachstum auch eine bestimmte Lichtmenge.

Die Eibe passt sich ideal in die ökologisch ausgerichteten Waldentwicklungskonzepte ein, da sie durch ihre geringere Höhe und hohe Schattenverträglichkeit zur vertikalen Bestandesgliederung beiträgt und das Bestandesinnenklima deutlich verbessert. Sie ist sehr stabil gegen Windwurf und Schneebruch. Die Eibe hat die bei weitem geringsten Lichtansprüche unter den mitteleuropäischen Baumarten und kann daher lange im Unterstand "ahinvegetieren", braucht jedoch zum Dicken- und Höhenwachstum auch eine bestimmte Lichtmenge.

Eibe – die Schattbaumart

Sieben Prozent des vollen Lichtes langen der Eibe zum Überleben, ohne allerdings zu blühen und damit zu fruktifizieren.

Lichtkompensationspunkte mit Nettoassimilation

- Eibe 300 Lux

- Buche 300 bis 500 Lux

- Tanne 300 bis 600 Lux

- Kiefer 1000 bis 5000 Lux

Ökologische Strategie der Eibe

| Lange Schattenfestigkeit | Keimung und Überleben in dunklen Beständen; etablierte Bestände unterdrücken die Verjüngung anderer Baumarten. |

|

Lange Lebensdauer - (500-1000 Jahre) |

Kann im Unterstand auf den Zusammenbruch der herrschenden Schicht warten. |

|

Gute Regenerationsfähigkeit der Krone |

Kann Schäden durch herabfallende Äste oder umstürzende Bäume ausgleichen (beim Zusammenbrechen der oberen Kronenschicht). |

| Blühfähig ab 30 Jahren | Kann günstige Belichtungsverhältnisse im Bestand zur Samenproduktion ausnutzen. |

| Extrem leichter Pollen | Weit voneinander entfernt stehende Bäume/Bestände können noch effektiv bestäubt werden - geringe Windstärke von 7,2 Stundenkilometer bedingt noch in 5,0 Kilometer Entfernung eine ausreichende Pollendichte zur erfolgreichen Bestäubung. |

| Zweihäusigkeit(♂ & ♀ Pflanzen) | Verhindert Selbstbestäubung in kleinen Beständen. |

| Attraktiver Samen | Verbreitung durch Vögel und Kleintiere (klebriger Arillus = Samenmantel). |

Mangels autochthoner (vor Ort entstandener) Eibenvorkommen im Taunus wird bei der Wiedereinbringung im Stadtwald Wiesbaden auf regionale Forstbaumschulware zurückgegriffen. Im Rahmen einer phänotypischen Auswahl (äußeres Erscheinungsbild) werden später die nichtwaldtypischen Eibenformen (kein Höhenwachstum) entnommen.

Da die Eibe ähnliche Eigenschaften wie Buche und Tanne besitzt, wird diese in Bestandeslücken in mittleren bis starken Laubholzbereichen in Truppgröße (< ½ Altbaumlänge) bewusst im Halbschatten eingebracht. Bei der Einbringung sind spätere Folgehiebe, auch im höheren Alter, nötig, da sich die Bestandeslücken schließen. Eine komplette Freistellung wird hierbei allerdings vermieden.

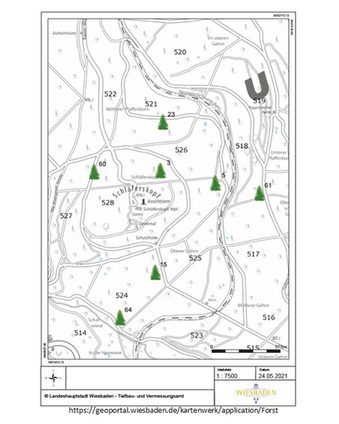

Die Auswahl der Einbringungsfläche folgt einem Raster von ca. 400 m Abstand, dies soll eine spätere Vernetzung der Einzelflächen sichern. Hierbei wird auf die leichte Kontrollierbarkeit der Flächen an Wegesrändern geachtet. Die Trupps werden georeferenziert, ins forstliche GIS eingespielt und somit die Maßnahme dokumentiert und langfristig gesichert.